Минимализм в C: от Hello World без заголовков к чистому ассемблеру

В статье разбирается эволюция простейшей программы Hello World в языке C: от стандартной версии с библиотеками до минималистичной реализации на ассемблере без включений. Обсуждаются техники оптимизации размера бинарника, использование write() и syscall(), преимущества для embedded-систем и IoT. Приводятся примеры из практики, анализ рисков портативности и прогнозы развития низкоуровневого программирования в эпоху RISC-V и квантовых вычислений.

Минимализм в программировании: почему разработчики экспериментируют с основами

В мире разработки ПО энтузиасты часто погружаются в эксперименты, чтобы понять глубины системного уровня. Классический пример — программа Hello World, которая служит отправной точкой для многих начинающих. Но что, если убрать все лишнее: стандартные библиотеки, динамические ссылки и даже привычные заголовки? Такие подходы не только сокращают размер исполняемого файла, но и раскрывают суть взаимодействия с операционной системой на низком уровне. Это не просто забава — это путь к пониманию, как работает ядро, и инструмент для создания сверхэффективного кода в ограниченных средах.

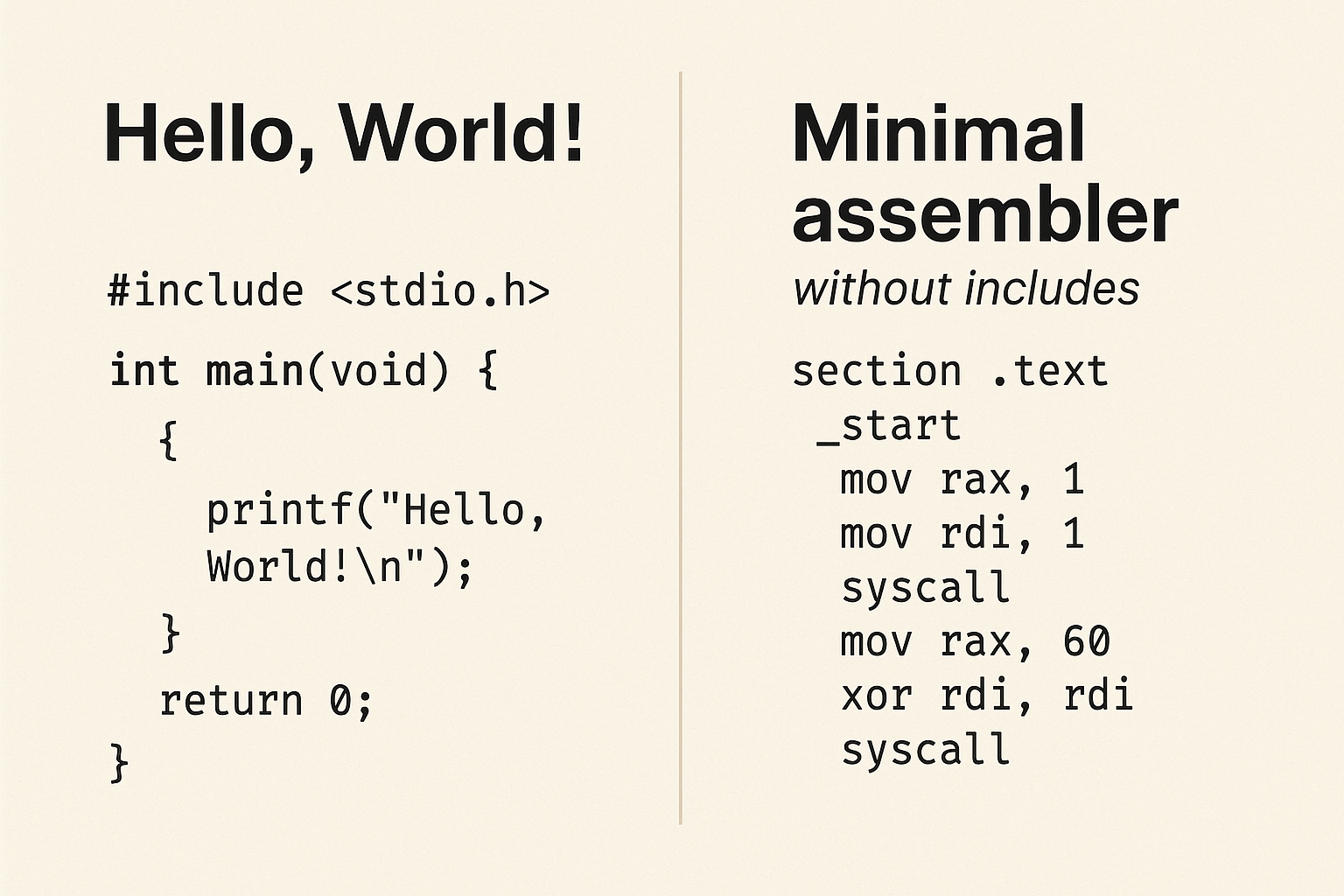

Стандартный Hello World: удобство vs. избыточность

Традиционная реализация Hello World в C выглядит просто: включить <stdio.h>, вызвать printf("Hello, World!\n") и скомпилировать. Результат — динамически связанный бинарник размером около 16 КБ, который тянет за собой libc и другие библиотеки во время выполнения. Это удобно для повседневной разработки, но в embedded-системах или при создании firmware такая 'раздутость' становится проблемой. Динамическая линковка требует наличия библиотек в среде выполнения, что усложняет деплоймент и повышает уязвимости.

Статическая компиляция решает часть вопросов, но размер взлетает до сотен килобайт — 767 КБ в типичном случае. Здесь вступает в игру оптимизация: переход от высокоуровневых функций к прямому обращению к системным ресурсам. Это не новинка — подобные техники используются в bootloader'ах вроде GRUB или в минималистичных ОС, где каждый байт на счету.

Шаг к минимализму: замена printf на write

Первый уровень оптимизации — отказ от printf, которая скрывает под капотом множество вызовов. Вместо нее подключается <unistd.h> с функцией write, которая напрямую пишет в файловый дескриптор (stdout — это 1). Код упрощается: открываем дескриптор, передаем строку и длину, вызываем write. Размер бинарника падает драматично, а зависимости минимизируются.

- Преимущества: Нет overhead от форматирования, прямой доступ к POSIX-интерфейсам.

- Недостатки: Нужно вручную управлять строками и ошибками, что снижает читаемость.

В реальном мире такой подход применяется в скриптах автоматизации или в контейнерах Docker, где минимизация образа критична. Например, в Alpine Linux, ориентированном на легкость, подобные техники помогают создавать образы меньше 5 МБ.

Полный отказ от заголовков: ассемблер внутри C

Далее следует радикальный шаг — убрать все include и переписать логику на inline-ассемблере. Используя ключевое слово asm в C, можно напрямую манипулировать регистрами x86: загрузить символы строки в регистры, установить системный вызов (syscall номер 1 для write в Linux) и передать контроль ядру. Финальный бинарник — всего 9 КБ, без линковки библиотек.

Это не чистый ассемблер, но граница размывается: asm — часть стандарта C99. Однако для максимальной чистоты стоит перейти к NASM или GAS, где код выглядит как mov eax, 4; int 0x80 (устаревший способ) или современный syscall. Важный нюанс: использование syscall() из libc возвращает к зависимостям, так что прямой ассемблер — единственный путь к полной независимости.

Системные вызовы: мост между пользователем и ядром

В основе лежит взаимодействие с kernel через syscalls. В Linux это интерфейс, эволюционировавший от int 0x80 (32-бит) к sysenter/syscall (64-бит). Write — это syscall №1, который копирует данные из пользовательского пространства в kernel и выводит на устройство. Понимание этого полезно для отладки: инструменты вроде strace показывают, как программы общаются с ОС.

Сравним с другими ОС: в Windows аналог — WriteFile из kernel32.dll, но размер бинарников там традиционно больше из-за PE-формата. В macOS syscalls унифицированы через Mach, но оптимизация похожа. Для кросс-платформенности проекты вроде musl libc предлагают легковесные альтернативы glibc, сокращая footprint на 50-70%.

Применение в практике: от IoT до безопасности

Такие минималистичные техники востребованы в embedded-разработке. В микроконтроллерах ARM или RISC-V, где памяти мало, код без библиотек — норма. Пример: firmware для ESP32 в проектах IoT, где Hello World эволюционирует в bare-metal код на ассемблере для энергосбережения. В России, для задач импортозамещения, дистрибутив Найс.ОС (зарегистрированный в реестре отечественного ПО) поддерживает подобные низкоуровневые эксперименты в безопасных средах.

В безопасности минимализм снижает поверхность атаки: меньше кода — меньше багов. Исследования CERT показывают, что 70% уязвимостей в libc. Проекты вроде seL4 (микроядро) используют верифицированный ассемблер для критических систем, как в авионике или автомобилях.

Риски и вызовы низкоуровневого программирования

Несмотря на преимущества, есть подводные камни. Портативность страдает: код для x86 не скомпилируется на ARM без переписывания. Ошибки в манипуляции регистрами приводят к сегфолтам, а отладка сложнее без дебаггеров вроде GDB. Плюс, современные компиляторы (GCC, Clang) оптимизируют asm, но это требует флагов вроде -O0.

- Риски: Несовместимость с ASLR, проблемы с многопоточностью.

- Вызовы: Рост сложности при масштабировании — для больших проектов лучше Rust с no_std.

Тренды и прогнозы: будущее минимализма

Низкоуровневое программирование набирает обороты с ростом edge computing и AI на устройствах. RISC-V, открытая архитектура, упрощает эксперименты: инструменты вроде riscv-gnu-toolchain позволяют писать syscall на ассемблере для новых чипов. Прогноз: к 2030 году 40% embedded-кода будет без стандартных библиотек, благодаря WebAssembly (Wasm) для минимальных рантаймов.

Сравним с историей: в 80-х минимализм доминировал в MS-DOS, сегодня он возвращается в контейнеризации (e.g., distroless images в Kubernetes). В квантовых вычислениях, где ресурсы экстремально ограничены, такие подходы станут стандартом.

Эксперименты вроде этого подчеркивают: программирование — не только о скорости, но и о контроле. Они вдохновляют на глубокое погружение, делая разработку увлекательнее.

А вы когда-нибудь пробовали оптимизировать простую программу до предела? Какие вызовы встретили и как это повлияло на ваше понимание системного уровня? Поделитесь в комментариях!

- Нативная поддержка SVG в GTK 4.22: шаг к идеальным интерфейсам

- Cache Aware Scheduling в Linux: Оптимизация для Эры Многоядерных CPU

- Оптимизированные AI-модели на Ubuntu: Локальный ИИ без облака

- TerraMaster F2-425 Plus: Эволюция NAS с 5GbE и мощным Intel N150

- Krita: open-source альтернатива Photoshop, превосходящая GIMP

- Steam Deck: Почему 'старичок' доминирует в портативном гейминге

- Pwn2Own Ireland 2025: 73 zero-day и уроки для кибербезопасности

- Nova Lake: Intel готовит графику будущего для Linux

- Asahi Linux: прорыв в поддержке Apple Silicon на ядре 6.17

- Raspberry Pi: идеальный travel-роутер и VPN для безопасных путешествий